書とダンスとコラボ

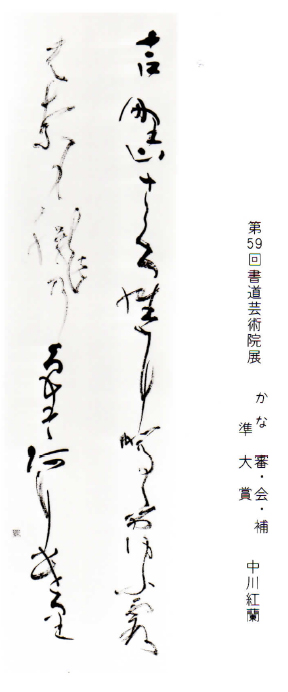

母の薦めで、平成3年より加藤紅樹先生に、仮名をお習いしてから17年という月日が経ってしまいました。

先生は、乙女のようなロマンチックな面を持つ反面、男性的な度量の広さをお持ちになり、永井幸子先生亡き後、髙橋松延先生の御指導をいたゞく機会も作ってくださいました。

中央への道を開いてくださった加藤紅樹先生のお蔭で、水茎会全体の士気が髙まったことは、言うまでもありません。

また、先生の書に対する姿勢や、生き方そのものが、私の人生に大きな影響力を与えてくださったことも事実で、出会えたことに感謝の気持ちで一杯です。

仮名を勉強して、数年経った頃でしょうか、ダンスの競技に出ている私に、「”二兎を追うもの一兎も追えず”という諺がありますから、書一本に絞るほうが良いと思いますよ。」とご忠告を受けたことがありました。

ところが私は、「二兎どころか、三兎も四兎も追ってみせます!!」とヤンチャ(?!)な発言をしたものでした。

何という怖いもの知らず!! 買い被り!! 今思い出すと本当に恥ずかしく、冷や汗が出ます。

実際その当時も現在も会社の経理、管理薬剤師、書道、ダンスと、四つのことを何とかこなしているのですが、近頃は、心身ともに少々疲労気味で、調整の必要性を感じております。

書とダンス、静と動の正反対のものと、捕えられがちですが、実は、共通点が沢山あることに気づいたのです。

視点を変えると今まで見えなかったものが、ダンスを通じて発見できたのも事実で、お互いに投影し合い融合し合えるのではないかと考えた時、より楽しく、魅力的なものに思えてきたのです。

次に私なりに感じた共通点や、発見点を述べて見ようと思います。

一、書では余白の美を大切にするーダンスはフロアという空間を紙面ととらへ、如何に演じるか。

一、線の肥痩と潤渇の変化ー拡がりとコンパクト、強弱、高低の変化をつけて踊る。

一、リズムの変化、連綿での疎密の変化ー遅くゆったりと、早くシャープに、決められたリズムの中でも長く延ばしたり、短くしたりと変化をつけて踊る。

一、渇筆の部分は、ゆったりと紙面をなぞるように、筆から出る墨量の変化をつけながらー天使の羽のように軽く柔かに、床に対しては、キスするような優しいタッチで。

一、力まないで書く(前述同様、私にはとても難易度が高い)ーボディコンタクトの部分は、マシュマロのように柔く、男性と組む手、肩に置く手は、ふわっと、羽毛のように軽く(バランスが少しでも崩れると相手に負担がかかり、重いと感じさせる。)

一、字を締めて書くーCBM(ボディーの絞り)をかけて踊る。

一、歌を書く前に、その作者の心情や、詩に対する自分の感性や表現を大切にするー踊る曲に自分の感情をこめて、観客にアピールする。

最後に、私のリーダーである夫が提案してくれたものを述べます。(正しいかどうかは、保証の限りにあらず。)

一、最近のダンスの踊り方で、肩甲骨(または背骨)を意識して踊ると、よりダイナミックに、美しく表現できることから、書道も、手首、腕だけの動きでなく、肩甲骨を意識することにより、反動動作も出て、それを活かすのも面白いのではないか?

まだまだこれからも、ワクワクするような(?)または見当違いの発見が続くことでしょう。最近のフィギュアスケートを観ていても、技術点だけでなく、表現力、芸術性がより重視されてきていますが、観客からのスタンディング・オベーションを得られるような感激を、書やダンスで一度でも味わえたら…と願うのは、夢のまた夢であることは、間違いありません。

とにかく凡人である私は、書とダンスという異種のものを通して、互いに高めあい進化していけたらと願うばかりです。